Oleh : Prof. Adrianus Meliala, Ph.D

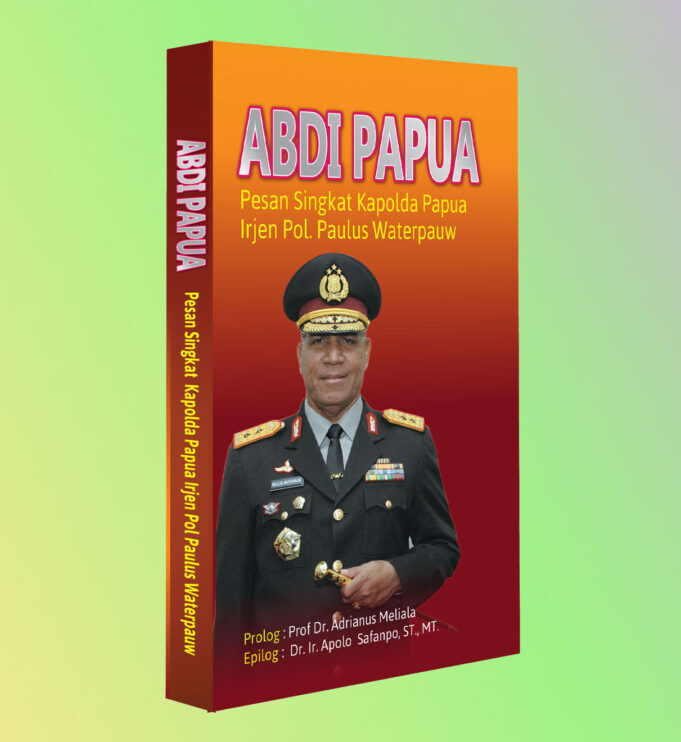

(Artikel ini merupakan tulisan pengantar untuk buku ABDI PAPUA : Pesan Singkat Kapolda Papua Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw , Tim Penyusun : Mathias Refra & Benjamin Tukan, Penerbit : Tollelgi, 2017)

Sebagai seorang pengamat kepolisian, mengenal banyak perwira polisi tentu bukan hal yang aneh. Apalagi ketika saya juga dikenal sebagai guru yang sudah bertahun-tahun mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, serta belakangan juga menjabat sebagai komisioner di Komisi Kepolisian Nasional, maka kalangan ini sudah menjadi bagian penting dari lingkaran pergaulan saya.

Dari pergaulan yang intens dengan mereka, saya mulai mengenal suatu istilah khas yakni “penempatan”. Dalam bahasa Inggris, kira-kira terjemahannya adalah assignment. Selepas Akademi Kepolisian, misalnya, maka para inspektur muda itu ada yang ditempatkan di Satuan Lalu Lintas, di Satuan Reserse atau di berbagai satuan kerja pendukung seperti Humas, Sentra Pelayanan Kepolisian, Protokol Pimpinan dan berbagai satuan kerja lainnya.

Penempatan itu bukannya tanpa pola atau rencana. Hal itu nampaknya sudah disesuaikan dengan profil psikologis, preferensi atau hasil studi sang polisi muda tersebut.

Sebenarnya, terdapat pula pertimbangan stratejik yang sudah ada sejak awal terpilihnya seorang pemuda masuk di lingkungan kepolisian. Pertimbangan tersebut tidak pernah dinyatakan secara terbuka, apalagi diberlakukan secara formal. Namun ‘toh semua orang mengakui keberadaannya. Pertimbangan itu adalah menyangkut kebervariasian primordial yang diharapkan terdapat di jajaran perwira Polri, sehingga menjadi sesuatu yang merekatkan bangsa sekaligus setiap saat dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan. Suatu contoh, dari 300-an perwira tinggi Polri, maka tentu baik adanya apabila ada 2-3 orang yang berasal dari Bali dan, pada suatu kesempatan, diharapkan akan memimpin di pulau kelahiran mereka tersebut.

Pada konteks Paulus Waterpauw, sejauh yang saya amati, pola penempatannya telah disesuaikan dengan pertimbangan stratejik terkait jati dirinya sebagai putra Papua. Dengan kata lain, sudah sejak lama ia disiapkan oleh organisasinya untuk menjadi dirinya yang sekarang ini.

Perhatikan bahwa saat menjabat perwira pertama dan perwira menengah, kariernya justru banyak dihabiskan di Pulau Jawa. Setelah kenyang berputar-putar di berbagai penugasan, ia baru benar-benar “kembali” ke Papua saat menjabat Kapolda Papua Barat.

Dengan pola penempatan selama ini yang me-Nusantara, dimana ia beruntung telah pernah melihat dan mempraktekkan berbagai aktivitas pemolisian yang terbaik (mungkin pula yang buruk) di negeri, maka Paulus benar-benar membawa sesuatu yang baru bagi Papua. Buku ini, dengan demikian, menjadi saksi dari hasil tempaan keras puluhan tahun dimana telah berbuah menjadi wisdom sekaligus naluri tajam seorang perwira tinggi saat memimpin polda penting yakni Polda Papua.

Saya menduga, Paulus yang sekarang terlihat tegas dan trengginas kemungkinan besar akan berubah menjadi Paulus yang lelah dengan kehidupan adat dan tanggungjawab sosial apabila ia harus menjalani berbagai penempatan di pulau yang indah ini sejak masa mudanya. Sebagai polisi yang harus dekat dengan masyarakat, memang tak terhindarkan dirinya harus “menyatu” dengan masyarakat setempat.

Hidup dalam adat dan memenuhi tanggungjawab adat bukannya tak baik. Namun ketika seorang perwira polisi pertama-tama harus mengejar sejumlah tantangan dalam kariernya, dikhawatirkan hal itu akan membuatnya cepat lelah. Polri nampaknya menyadari hal itu, sehingga tidak membiarkan Paulus menjalani penempatan demi penempatan di tanah kelahirannya. Sebaliknya, Polri mengembalikan Paulus saat sudah “jadi” setelah ditempa di tanah Jawa dan sebagainya.

Mirip analogi “anak hilang yang kini kembali ke rumah”, maka bisa dimengerti banyak sekali orang Papua yang mengharapkan perubahan dari Paulus. Bahkan, walau ini bukan khas Papua saja, saya menduga ada saja kalangan yang mengharapkan Paulus memberikan perlakuan khusus walaupun kalangan itu telah melakukan pelanggaran hukum. Jika tidak hati-hati, maka Paulus akan mudah ditarik-tarik atau doyong ke kalangan tertentu.

Nah, karena tidak atau belum terbebani dengan berbagai hutang adat atau afiliasi adat tertentu, Paulus sejauh ini terlihat tampil netral dan obyektif saat menangani permasalahan kamtibmas di wilayahnya. Terlihat dari berbagai pernyataannya, ia tidak mau memandang dari suku mana seseorang pelanggar hukum berasal. “Pokoknya, kalau melanggar, saya tindak,” itu adalah ungkapan yang beberapa kali terdengar mengalir dari mulut Paulus.

Tentu ada saja kalangan yang antipati terhadap Paulus. Ada saja ungkapan sinis yang bisa diajukan. Misalnya, fakta bahwa dirinya bukan orang Papua sungguhan karena lebih lama hidup di luar Papua. Atau sebutan sinis bahwa Paulus itu polisi karbitan karena sejak awal sudah disiapkan jalan mulus untuk menjadi “bintang”. Terkait jabatannya sekarang pun, sikap sinis bisa saja ditemui. Misalnya, fakta bahwa sebelum dirinya, Polda Papua dipimpin perwira-perwira cerdas, yang antara lain kini menjadi kapolri, yakni (ketika itu) Irjen Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MSc. Sehingga, boleh dibilang, Paulus berada di bawah bayang-bayang Tito dan hanya melanjutkan program Tito saja.

Namun demikian, omongan tinggal omongan. Fakta bahwa Paulus bisa memimpin Polda Papua Barat dengan mulus, adalah fakta bahwa ia seorang yang matang. Begitu pula setelah setahun lebih menjabat di Polda Papua, terlihat kesan bahwa ia amat menguasai masalah. Jadi, singkat kata, sikap sinis terhadap Paulus akan lumer dengan sendirinya.

Teruslah bekerja bung Paulus Waterpauw. Pelihara amanah sekeras-kerasnya. Sebanyak pihak di Papua mengharapkanmu bekerja, sebanyak itu pula teman-teman di seantero Nusantara memandangmu dengan bangga. Pada dirimu terdapat seratus persen Merah-Putih dan seratus persen Papua.

Prof. Adrianus Meliala, Ph.D, Guru Besar dan Kriminolog Universitas Indonesia, Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kini Komisioner Ombudsman Republik Indonesia